2023年7月8日(土)− 8月27日(日)、大阪府堺市の文化観光施設「さかい利晶の杜」にて開催された展覧会『茶の湯に吹く風 みる・きく・ふれる・現代アート』にて展示した新作《吟風》のご紹介です。

吟風 Recite with the wind

形 態:インスタレーション

制作年:2023

素 材:陶磁器、木(ホオ)、樹脂、電子部品

サイズ:W1330*D295*H1000

協 力:陶芸家 昼馬和代

井戸茶碗〈黎明〉、黒樂茶碗〈黄昏〉、現代茶碗〈新風〉

Photo:Kenji Kagawa

Model:Mieko Asada, Masayo Miyamoto [Host](Sakai Plaza of Rikyu and Akiko)

《吟風》2023

作品《吟風》(ぎんぷう)は、千利休作のお茶室を再現した「さかい待庵」と「無一庵」という2つの茶室の間の通路に設置されたお茶碗にふれて体験するインスタレーション作品です。

タイトルの《吟風》は、禅語の「吟風一様松(風に吟ず 一様の松)」から名付けられています。「風」は、目には見えず常に移りゆく存在ですが、誰にでも分け隔てなく吹き、全ての人々に一様に歌を歌わせてくれます。この作品では、鑑賞者がお茶碗にふれ、愛でることで、お茶碗それぞれがうたをうたうような振る舞いを見せます。

3つのお茶碗

上から井戸茶碗〈黎明〉、黒樂茶碗〈黄昏〉、現代茶碗〈新風〉

これら3つのお茶碗は、堺の陶芸家・昼馬和代氏によって制作されたものです。

侘び茶の祖と言われる村田珠光が「不足の美」を発見するきっかけとなったと言われる高麗の雑器「井戸茶碗」、その後、千利休が究極の侘び茶のために瓦職人に制作を依頼した「黒楽茶碗」、そして、現代の侘び寂びについて思いを巡らせながら昼馬氏に制作してもらった「現代茶碗」が、入口より、時代の流れの順に配置されています。

現代の侘び寂びとは

「侘び寂び」の概念は、日本文化の中でも重要な価値観であり美観と言われます。今回、私たちが制作のテーマとしたのは「現代における侘び寂びとは何か」でした。

千利休ら茶人が、それまでの絢爛豪華な茶の湯の様式から「侘び茶」を大成した流れには、彼らが自分自身の存在をも探究し、人の生きる力の根源を見つめた形跡を感じます。その背景には、戦国時代の厳しい世の中で人々が生き抜くために身につけた人生観や世界観の醸成ももちろんあったことでしょう。

また、茶の湯には、政治的な関わりと切っても切り離せないものもありますが、利休の「侘び茶」には、個々人が世俗的なものや権勢のしがらみから脱却し、精神の自由を見つけることを目指すような趣もさまざまな要素から感じます。

私たちは、この時代の人々の心に寄り添っていたであろう「お茶碗」を用いて、今現在の侘び寂びについて鑑賞者各々が思いをめぐらせることのできる場を作ってみたいと思いました。

これらの3つのお茶碗は、使用されている土や造形方法、焼き方、そして使われ方もそれぞれ違います。

陶芸家の昼馬氏は、制作過程において、黒楽茶碗には「陰」、井戸茶碗には「陽」の要素を感じたとのこと。また、黒土と白の釉薬の上に細胞のように気泡が立ち、風になびいているような形の現代茶碗を「ありのまま」という言葉で表現されていました。(私たちには、常に流動的に変化して生まれ変わる「色即是空 空即是色」の世界を表しているようにも思えました。)

空間に設置されたお茶碗は、侘び寂びの歴史やその実態に想いを馳せながら表現された3つの「点」です。

鑑賞者がそれぞれのお茶碗にふれ、それらの制作方法や手触りから導き出された感覚を紡ぐことで、鑑賞者自身の中にも「現代の侘び寂び」の形や姿、イメージが浮かび上がってくるかもしれません。

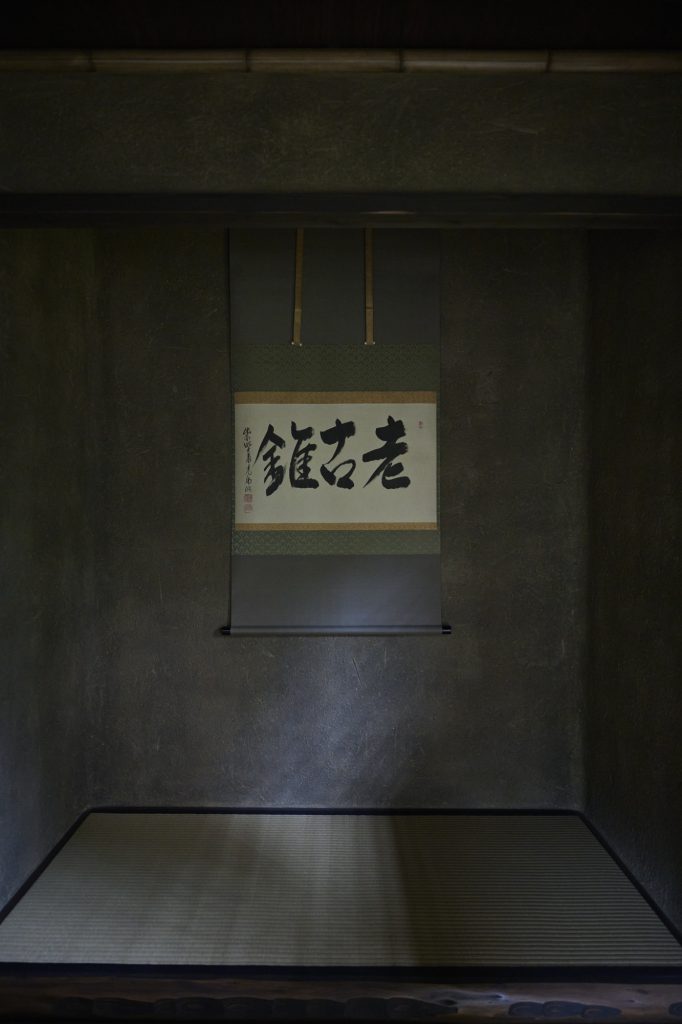

茶室の掛け軸 『老古錐(ろうこすい)』と『無理会(むりえ)』

今回のインスタレーションは、「侘び」と「寂び」を表象する2つの茶室と、その間の空間に存在するお茶碗によって構成されています。さかい利晶の杜の学芸員の方には、この2つの茶室に、それぞれ「侘び」と「寂び」を象徴する掛け軸をかけていただきました。

さかい待庵「老古錐」

茶室「さかい待庵」の掛け軸『老古錐(ろうこすい)』。これは、使い古されて先の丸くなった錐(きり)を意味していますが、これは時間の経過によって生じる「寂び」の表象です。年を重ね、円熟した僧侶を表しているとも言われ「千利休」を指しています。

一方で、茶室「無一庵」の掛け軸『無理会(むりえ)』は、時間の概念や理屈のない永遠の世界を意味し、「侘び」の表象です。時間の概念がなく、私たちにはあからさまに認識できない世界ですが、このような時間の概念のない世界観を想定した構造は、能のような芸能の世界にも通じるものです。

私たちはこうした2つの世界の存在を身に感じ、双方を行き来しながら、自分の中の新しい創造力にあらためて出会うのかもしれません。

無一庵にて、作品のお茶碗「黒樂茶碗〈黄昏〉」を用いてお点前をいただいた時の様子

無一庵の掛け軸「無理会」

謝辞

今回、難しい内容にも関わらず、意欲的にお茶碗の制作をしてくださり、《吟風》のテーマについても手作業から丁寧に考察してくださった陶芸家の昼馬和代氏。

まだ茶の湯の知識も経験も浅い私たちのお茶の先生兼、記録撮影時は亭主を務めてくださった利晶の杜の宮本雅代氏。きめ細やかな配慮でこの企画展覧会全体の伴走をしてくださった山本真理奈氏。撮影にて作品の世界観を見事に表現してくださったモデルの淺田美惠子氏。

そして、侘び寂びについての重要な示唆をくださり、《吟風》の世界観に寄り添った空間作りにもお力添えをいただきました学芸員の矢内一磨氏。お茶碗の形や素材について、考古学の面からもアドバイスをくださった学芸員の海邉博史氏。そして利晶の杜スタッフの皆さん、全ての関係者の皆様に御礼申し上げます。

MATHRAX